鍼灸院に来院される患者さんの症状で多いのが坐骨神経痛です。

鍼治療の効果が期待できる疾患の一つですが、当院に来院された坐骨神経痛患者さんに色々と話を聞くと、当院に来院される前にも鍼灸院にいったものの、ほとんど効果を感じなかったとコメントされる方が非常に多くいらっしゃいます。

一口に鍼治療と言っても、その方法はそれぞれの鍼灸院、鍼灸師によって千差万別ですので、ここでは坐骨神経痛などの運動器疾患を専門に鍼灸院を運営している筆者が、坐骨神経痛に対して鍼をする際に重要なポイントについて簡単にまとめてみました。

坐骨神経痛に悩まされていて過去に鍼を受けたものの、ほとんど効果を感じることができなかった方や、今現在坐骨神経痛で整骨院や鍼灸院で鍼治療を受けているものの、いまいち効果を実感できていない方は、ぜひ現在受けている施術内容と、以下の重要なポイントを照らし合わせて見てください。

もし、鍼を受けているものの置き鍼もせず電気鍼もせず、皮膚表面にちょっと鍼をするだけの施術であれば、いくら長い期間続けて施術を受けようにも効果を期待することは困難です。

鍼治療の適応となる坐骨神経痛であれば、適切に施術すれば長くても2〜3ヶ月程度でおおむね良好な経過を辿ることがほとんどですので、それ以上の期間続けて鍼を受けていながらほとんど効果が出ていない場合は治療を中止した方が良いかと思います。

深刺すること

坐骨神経痛に対する鍼治療で効果をあげるためには、必ず腰とお尻のツボに鍼を深く刺す必要があります。

適切な治療効果を出すためには、坐骨神経の走行のすぐそばにある大腰筋と梨状筋の2つの筋肉を緩める必要がありますが、両者ともに深層に存在する筋肉ですので、皮膚表面に浅く鍼をしただけでは全く効果を期待することができません。

大腰筋であれば少なくとも75mm以上の針を、梨状筋であれば少なくとも60mm以上の針を使用して、深刺しないことには、鍼が目的の筋肉にまで到達していないので必然的に効果を期待することは不可能です。

鍼をした際に、腰や股関節(足の付け根あたり)〜お尻や足の方にズシンと響くような感じが出現したり、普段坐骨神経痛によって痛みを感じている部位に響きなどが出現すれば的確に刺激が届いている合図です。

鍼を受けているにも関わらず、施術中に全く何も感じないよであれば、これらの部位に対して刺激が届いていませんので、治療効果を期待できる可能性は著しく低くなります。

以下のポイントを必ず刺激すること

坐骨神経痛に対する鍼治療において重要となるポイントは既に先人である鍼灸師が研究を重ねて書籍や論文を通じて世の中に発表してくれています。

重要なポイントはおおむね坐骨神経痛の走行上に位置する以下のツボです。

坐骨神経痛を鍼で治療する際に重要なツボ一例

- 大腸兪

- 臀圧

- 環跳

- 殷門

- 足三里

- 外承山

上のツボは全て鍼灸の世界で膀胱系と呼ばれるラインに属しているツボです。

膀胱系は坐骨神経痛の治療に非常に重要とされている流れですが、特に腰部〜足にかけてのツボの流れはほとんどが坐骨神経の走行と一致していることから、このツボの流れはそもそも坐骨神経の走行から考えられたとも言われています。

大腸兪や臀圧などには鍼を深く刺す必要がありますが、その他に存在するツボには必要以上に深く刺す必要はありません。

腰とお尻のツボに鍼をするだけでもある程度の効果を期待することができますが、太ももの後ろやふくらはぎのツボにも鍼をすることで、より高い治療効果が期待できます。

このあたりには鍼を受けている人も多いですが、逆に言うと、このあたりも非常に重要ではありますが、ここだけに鍼をして腰やお尻に鍼をしていないのであれば、それほど効果は期待できません。

とにかく腰とお尻の深層に存在する筋肉を鍼で刺激して筋緊張を緩和する必要があります。

十分な時間置鍼すること

坐骨神経痛に対する鍼治療では置き針を行うことが重要です。

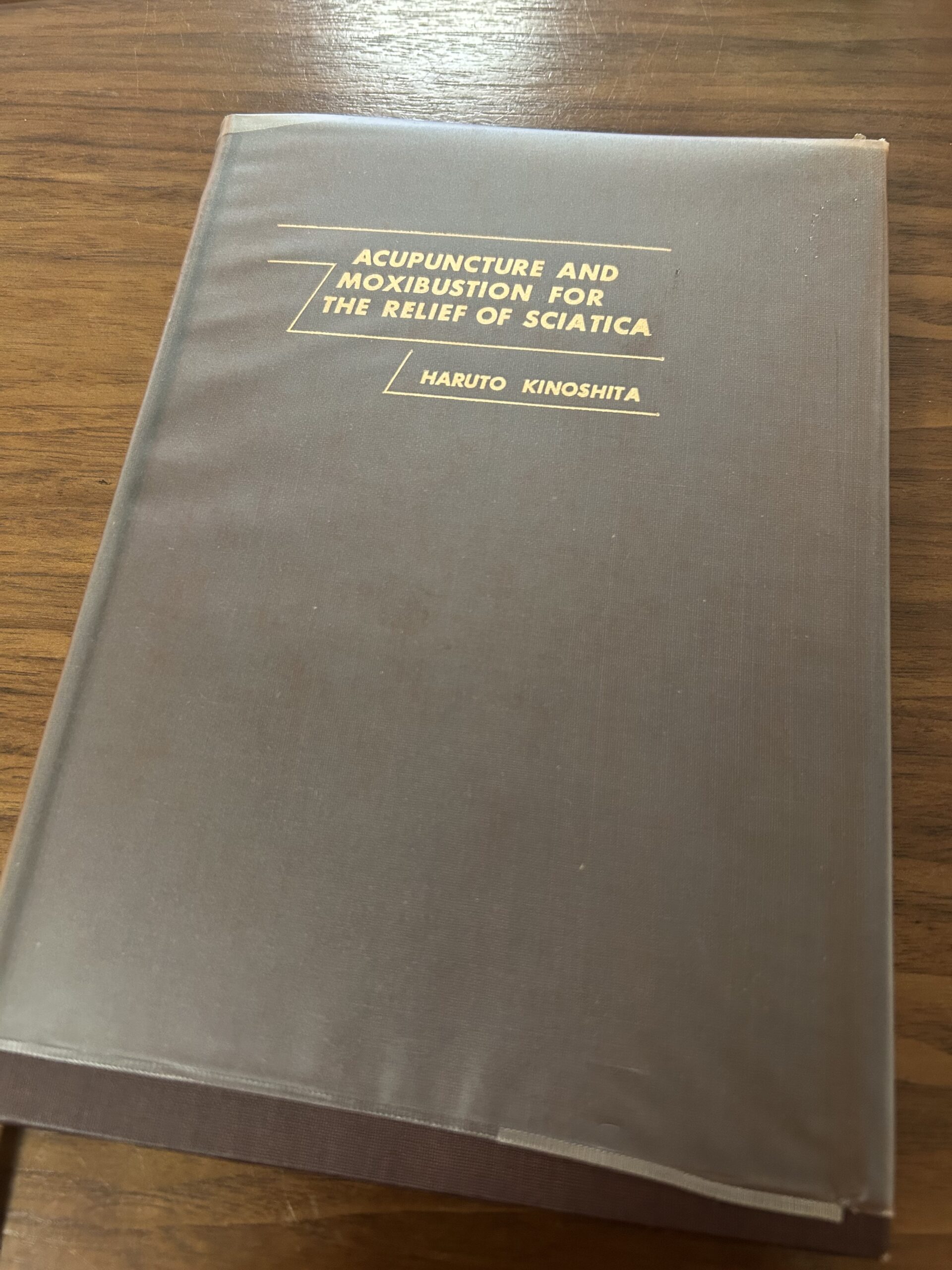

日本鍼灸界において坐骨神経痛に対する鍼灸治療の第一人者である木下晴都氏の研究では、坐骨神経痛に対して針をする際に、針をすぐに抜く単刺と呼ばれる方法と、針を一定時間体内に留めておく置鍼の二つの手法を比較されていますが、結果として置鍼は単刺よりも圧倒的に効果が高いと報告されています。

(↑参考文献…acupuncture and moxibustion for sciatia)

また、置鍼時間の長さに関しても研究されていて、最も効果があった置鍼時間は20分間と結論づけられています。

研究では10分と20分と30分の置鍼時間を比較されていましたが、30分だと逆に症状が悪化する場合などもあり、ここから考えると長くても20分程度の置鍼が良いと考えられます。

置鍼時間については、症状の程度や患者の属性(性別や体型、鍼治療に対する慣れ)によって最適な時間は異なりますが、基本的には15分以上置鍼することによって得られる効果は、それ以下の置鍼時間と大差がないことが報告されていますので、長くても15〜20分程度の時間が最適かと思われます。

置鍼によって得られる効果と、最適な置鍼時間については以下の記事でまとめていますので、是非ご一読ください。

当院では、15分から長くて20分程度の置鍼を行うようにしています。

鍼通電治療を行うのが望ましい

坐骨神経痛を始めとした根性坐骨神経痛による痛みは、低周波鍼通電療法を障害神経根レベルに実施することによって痛みが緩和されることが明治鍼灸国際大学のグループによって報告されています。

坐骨神経痛にもタイプがありますが、最も多い原因の一つは腰部神経根性の痛みです。

坐骨神経が背骨から出てきた部分で、変形した腰の骨などによって圧迫されて出現する痛みですが、こういった原因の痛みであっても鍼通電治療で痛みを大幅に緩和させることが可能です。

電気の強さは心地よく受けられる程度の低周波治療で充分なことから、治療の際も不快な痛みを感じることなく治療を受けていただくことが可能です。

鍼通電の器具が登場する前の時代から坐骨神経痛に対する鍼治療はすでに実施されていたことから考えると、坐骨神経痛に対して針をする際に通電は必ずしも実施する必要があるとは言えませんが、先の研究結果では、単なる置鍼だけよりも通電を実施した方が治療効果が高かったとされる報告がされていることから、可能であれば鍼通電治療も同時に行うことが理想的と考えられます。

当院では置鍼の時間に同時に15分間の鍼通電も行っています。

適切な通院計画を立てて計画的に通院すること

坐骨神経痛を適切に回復させるには、適切な治療計画を立てることが重要です。

痛みや痺れの範囲、程度が軽いタイプであれば1〜3回くらいの治療で大幅に症状が改善される場合もありますが、基本的には腰椎周辺の変形を基盤として中高年以降に発症することが多い症状ですので、回復にもある程度の期間がかかることが普通です。

時代の影響なのか、『坐骨神経痛を一撃で治す!』とか『坐骨神経痛を一瞬で良くする!』みたいな動画を良く見かけますが、そのほとんどが施術直後の一時的な症状の緩和だけにフォーカスしているだけであって、神経痛が1回で魔法のように治るといったことはありません。

(軽い程度であれば、一回の施術で痛みと痺れの程度を大幅に軽減させることは可能です。)

鍼をすることによって、神経を絞扼していた筋肉の緊張が少し緩む→神経周囲の血流が改善されて、痛みや痺れは緩和しますが、最初のうちは治療効果の戻りも早く、鍼をして1週間もすれば、日常生活における負担などから、再度同じ症状が出現してくるので、同じく治療を行なって、少しずつ痛みと痺れの程度を緩和させていくといったような流れで完治に向かうのが坐骨神経痛です。

まず初めの3〜5回程度で鍼をした後に痛みや痺れの軽減を感じるようになり、そこから定期的に2〜3ヶ月程度鍼をすることで深層で神経を圧迫していた筋肉も緊張が緩み、根本的な問題の解決が可能となります。

豊中市で坐骨神経痛に対する鍼治療なら

坐骨神経痛に対して鍼治療を受けてみたものの効果を感じなかった方は、大阪府豊中市のほまれ鍼灸院にご相談ください。

ほまれ鍼灸院は、大腰筋や臀筋などのインナーマッスルに的確かつ安全に鍼治療を行うことができる豊中駅からすぐの鍼灸院です。

使い捨て鍼で衛生環境が管理された状態で、安全に深鍼治療を受けていただくことが可能です。

最後に繰り返しになりますが、坐骨神経痛の鍼治療では腰部と臀部のツボに鍼を深く刺すことが重要です。

これらの部位に浅く鍼をするだけでは、いつまで通ってもほとんど効果を期待することはできないと思いますので、大阪府周辺で坐骨神経痛で悩まれている方は是非一度お気軽にご相談ください。

坐骨神経痛に対する鍼治療の基本情報や、実際の当院の患者さんにおける通院例などは以下のブログ記事をご参照ください。